Qualité de l’air intérieur dans les immeubles de bureaux : présentation d’un cas d’étude

Antoine Aurousseau

Ingénieur Optimisation Énergétique des Bâtiments PhD

Sommaire

Introduction et contexte

La qualité d’environnement intérieur (QEI) des bâtiments est un sujet abondamment étudié (1; 2; 3) et rassemblant des professionnels de différentes disciplines : médecins (notamment médecins du travail), ingénieurs du bâtiment ou encore architectes. Bien qu’incluant différents facteurs comme l’exposition au bruit, la QEI est généralement abordé dans les études sous l’angle de la qualité d’air intérieur (QAI) (4; 5; 6).

Dans notre précédent article (7), nous avons traité du sujet de la réglementation et des normes concernant la concentration en dioxyde de carbone (CO2) dans l’air intérieur en Suisse et présenté une étude de cas dans une école enfantine communale.

Concernant le secteur tertiaire et en particulier les bâtiments de bureaux, il existe une littérature scientifique significative démontrant le lien entre qualité d’air intérieure et bien-être des occupants, et même leur productivité. Des études (8; 5), y compris Suisses (9), montrent en effet que les lieux de travail insuffisamment ventilés génèrent plus d’absentéisme et un manque à gagner de productivité (10; 11; 12). Des labels de construction durable abordent d’ailleurs ces problématiques, comme le label WELL ou le label Suisse Minergie Eco (7). Dans ce contexte, il semble donc intéressant de disposer de moyens permettant de d’évaluer de façon simple et fiable le fonctionnement de la ventilation.

Cet article propose l’analyse des mesures de la qualité d’air (CO2) dans les locaux de notre bureau d’ingénieurs installé dans un bâtiment tertiaire moderne et labellisé. L’objectif est d’étudier si le monitoring du CO2 par des capteurs commerciaux permet de détecter une insuffisance de la ventilation mécanique, ou si celle-ci nécessite un complément de ventilation naturelle puisque le bâtiment dispose d’ouvrants.

Les mesures sont issues de capteurs vendus dans le commerce et installés dans les bureaux paysagers (ou « open-space ») hébergeant la majorité des collaborateurs, et l’analyse est mise en regard des installations de ventilation et de leur fonctionnement réel.

Description des locaux et mesures

Les locaux d’Energy Management sont situés au 1er étage d’un bâtiment possédant le label BREEAM et Minergie.

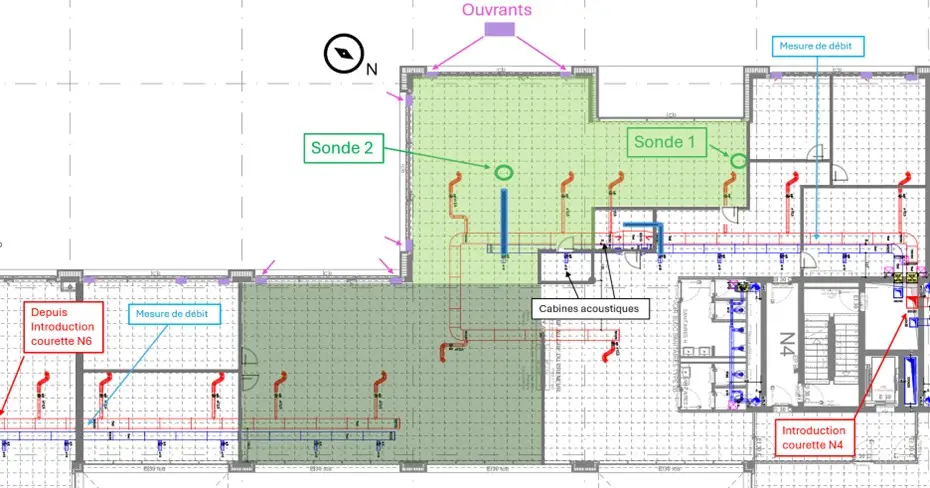

Le plan en Figure 1 montre la configuration générale, avec l’espace bureaux paysagers indiqué en vert, au sein duquel une trentaine de collaborateurs sont installés. Les façades vitrées sont orientées Sud-Ouest pour la majorité, avec une section de façade orientée Sud-Est.

Les emplacements des bouches et des gaines de pulsion d’air (rouge) et de reprise d’air vicié (bleu) sont indiqués sur le plan, ainsi que les positions des ouvrants (sections ouvrables des fenêtres).

L’air pulsé est introduit au niveau des ventilo-convecteurs installés dans le faux plafond. Les gaines de ventilation sont installées dans deux courettes (nommées N4 et N6). Les débits sont constants, et le monobloc desservant les courettes N4 et N6 fonctionne seulement sur un programme horaire défini sur les heures de bureau. La ventilation n’est pas asservie à l’occupation.

On remarque que le partitionnement et les cabines acoustiques dans la zone centrale ont fait l’objet d’un positionnement adapté des gaines d’extraction par Energy Management. Ce point est en effet essentiel lorsqu’un preneur s’installe sur un plateau « nu » d’un bâtiment tertiaire de ce type : les équipements CVC doivent être adaptés aux aménagements réalisés, et notre expérience montre que cette démarche est souvent négligée.

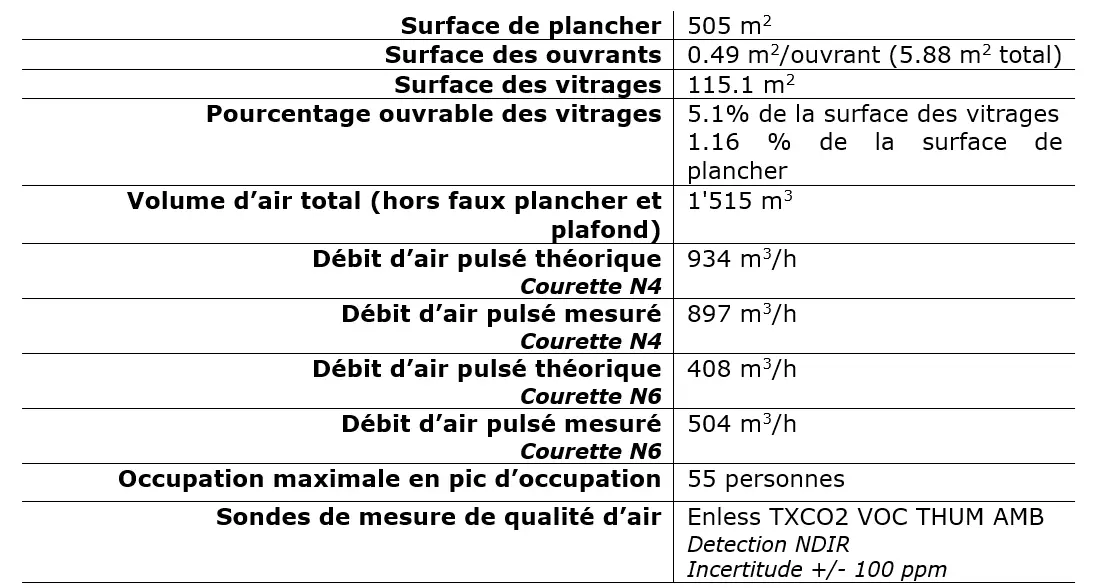

Le tableau ci-contre liste les principales caractéristiques des locaux.

Le débit d’air réel a été mesuré dans les gaines de pulsion (emplacements des mesures indiqués sur la Figure 1) au moyen d’un anémomètre de type fil chaud. On observe que le débit mesuré pour le côté courette N4 correspond à 96% du débit d’air théorique tandis que le débit mesuré côté courette N6 correspond à 123% du théorique.

Deux sondes de qualité d’air ont été disposées dans la zone sud-ouest des bureaux paysagers (zone accueillant 19 collaborateurs), aux emplacements indiqués sur la Figure 1, à environ 1.5m du sol. Les mesures sont donc réalisées directement au niveau des postes de travail. Ces emplacements correspondent à la zone de traitement d’air dépendant de la courette N4.

La sonde 1 est installée proche du coin nord et éloignée des ouvrants (zone n°1), tandis que la sonde 2 est installée au milieu de la zone sud-ouest et dans l’axe des ouvrants (zone n°2). Les sondes permettent de mesurer la température, l’humidité relative, et le taux de CO2 dans l’air ambiant.

Les jours fériés et les weekends sont exclus des mesures présentées dans cet article, afin de ne pas fausser les analyses.

La période de mesure utilisée pour ces analyses est d’environ 5 mois du 20 février au 12 juillet 2025. Cette période inclue donc une partie hivernale avec des température extérieures plus basses, la saison de printemps, et le début de l’été avec des conditions caniculaires au début du mois de juillet.

Analyse des mesures

Dynamique journalière

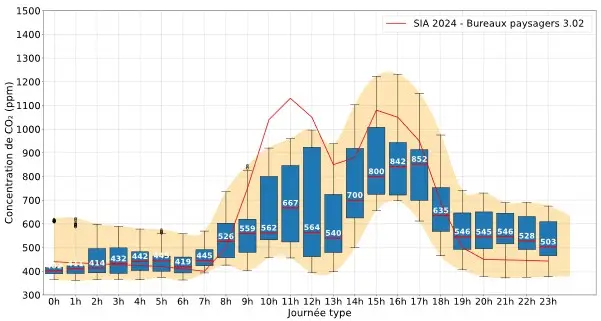

Les figures ci-contre représentent la concentration en CO2 mesurée par les sondes au cours d’une journée type. Le graphique est obtenu en traçant la répartition statistique (type boite à moustache) des mesures pour chaque heure de la journée et sur l’ensemble de la période.

La zone colorée en jaune indique l’intervalle entre la mesure minimale et maximale du taux de CO2. La boite bleue montre l’étendue des valeurs pour 50% des mesures (entre le 25è et 75è quantile), autour de la valeur médiane marquée par le trait rouge. Le taux de CO2 médian est indiqué en blanc. Les traits verticaux (ou « moustaches » représentent l’étendue des mesures inférieures au 25è quantile ou supérieures au 75è quantile, avec les mesures statistiquement plus rares en points noirs. Le graphique indique également les valeurs de CO2 données par la norme SIA 2024-2021.

Les deux graphiques montrent des évolutions journalières de concentration de CO2 similaires, avec des dynamiques correspondant aux valeurs de la SIA. Le taux de CO2 entre 0h et 6h du matin est stable puis augmente à partir de 7h du matin, ce qui correspond à l’arrivée des premiers collaborateurs. On relève les valeurs maximales aux alentours de 11h, puis on observe une baisse entre 12h et 13h, avec une nouvelle augmentation dans l’après-midi et des valeurs plus fortes autour de 16h, légèrement inférieures aux maximums du matin. Les valeurs médianes pour chaque

heure de la journée sont très proches entre les deux sondes, avec des différences inférieures à la précision des sondes (donc non concluantes).

On observe que la grande majorité des mesures sont inférieures ou égales aux valeurs données par la fiche locale SIA, avec les valeurs médianes inférieures d’au moins 300 ppm aux valeurs SIA entre 10h et 17h. Cela indique un renouvellement d’air satisfaisant dans cette zone, ce qui est cohérent avec la mesure du débit de pulsion proche de la valeur de dimensionnement.

Des valeurs supérieures à 1200 ppm sont mesurées, principalement dans l’après-midi pour la sonde n°1 et dans la matinée pour la sonde n°2.

On observe enfin que les mesures de la sonde n°2 sont globalement plus dispersées que la sonde n°1, ce qui indique que les concentrations de CO2 sont plus variables entre les journées dans la zone n°2. Cela peut être dû à une plus grande influence de la ventilation naturelle à cet endroit (la sonde n°2 est située dans l’axe diagonal de la zone, entre deux ouvrants), ou bien à une plus grande variabilité de l’occupation.

Figure 2 : Journée type – mesures de CO2 avec la sonde 1. La zone colorée en jaune indique l’intervalle entre la mesure minimale et maximale du taux de CO2. La boite bleue montre l’étendue des valeurs pour 50% des mesures (entre le 25è et 75è quantile), autour de la valeur médiane marquée par le trait rouge. Le taux de CO2 médian est indiqué en blanc

Figure 3 : Journée type – mesures de CO2 avec la sonde 2. La zone colorée en jaune indique l’intervalle entre la mesure minimale et maximale du taux de CO2. La boite bleue montre l’étendue des valeurs pour 50% des mesures (entre le 25è et 75è quantile), autour de la valeur médiane marquée par le trait rouge. Le taux de CO2 médian est indiqué en blanc

Influence des conditions externes et des ouvrants

En complément de la ventilation mécanique, l’air peut être renouvelé de façon naturelle car les locaux disposent d’ouvrants. Leur position est indiquée sur la Figure 1. Ainsi qu’indiqué dans le Tableau 1, la surface d’écoulement libre des fenêtres correspond à seulement 1.16% de la surface nette de plancher, ce qui est très inférieur à la valeur d’au moins 3% recommandée par la SIA 382/1-2025 (section I.5.5) pour l’obtention d’une aération efficace par les fenêtres.

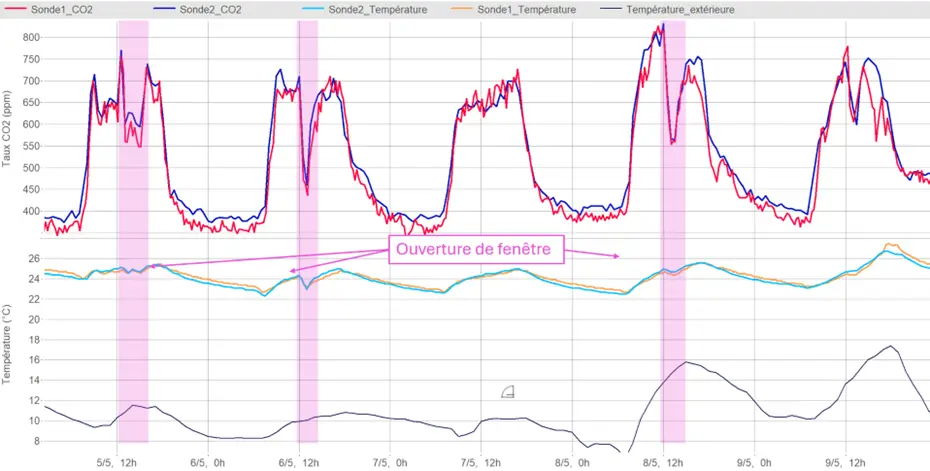

La Figure 4 présente les mesures de CO2 et de température des deux sondes durant une semaine témoin (du 5 au 9 mai 2025). Les journées du lundi 5, mardi 6 et jeudi 8 présentent des baisses de température marquées en milieu de journée, accompagnées d’une baisse du CO2. Ces mesures correspondent à l’ouverture des fenêtres par les occupants.

Afin de mesurer l’influence globale de la ventilation naturelle sur le renouvellement d’air des locaux, les mesures sont analysées sur l’ensemble de la période et durant les heures de présence au bureau (7h-18h) :

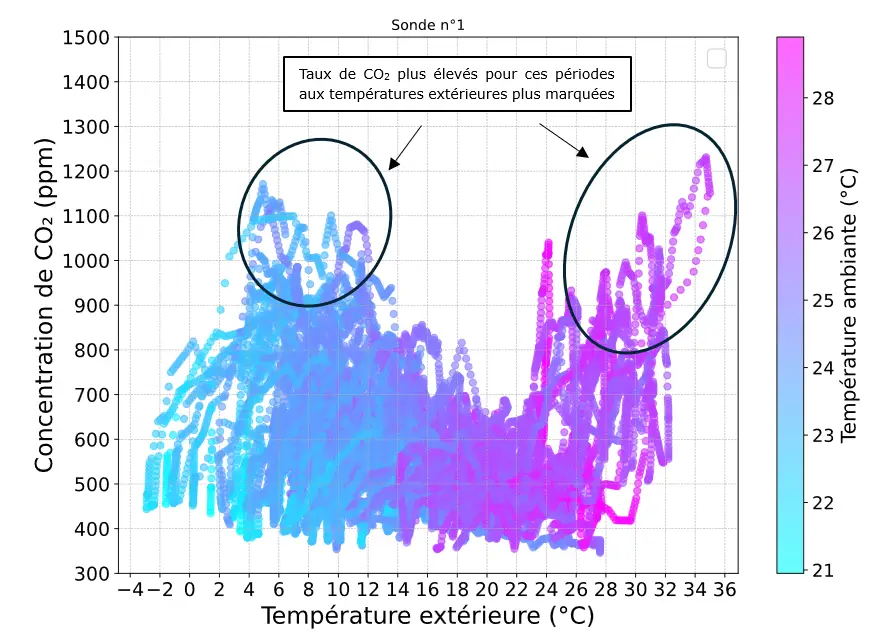

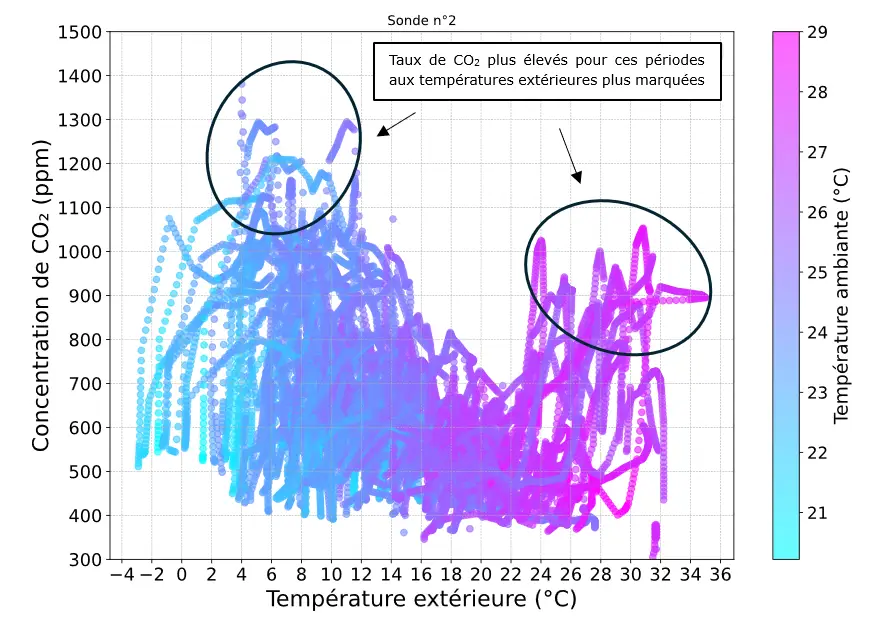

Les figures ci-contre montrent les mesures de CO2 en fonction de la température extérieure, et une coloration en fonction de la température ambiante des locaux.

On observe que les mesures montrent un profil en «M» par rapport à la température extérieure. Les taux de CO2 sont significativement plus bas lorsque le climat extérieur est tempéré (températures entre 14 et 23°C), et plus élevés lors des pics de froid et de chaleur (mesures entourées sur les figures). Les collaborateurs étant sensibilisés aux pertes énergétiques engendrées par l’ouverture des fenêtres, on peut donc raisonnablement supposer que la concentration plus faible en CO2 en période de climat tempérée est liée à l’ouverture régulière des fenêtres.

On peut noter également que les valeurs élevées de température et de CO2 à l’intérieur sont bien concomitantes avec les pics de température extérieure.

Les observations mises en valeur par les figures précédentes permettent de démontrer que la ventilation naturelle joue un rôle important dans le maintien de la bonne qualité d’air dans la zone monitorée.

La figure ci-contre montre la journée type pour les mesures de la sonde 1 durant la période de canicule du 26 juin au 05 juillet 2025. Une attention particulière ayant été porté à l’opération des fenêtres durant cette période, nous savons qu’il y a eu très peu de ventilation naturelle.

On note de plus forts taux de CO2 durant les après-midis (zone entourée) : une proportion plus importante de mesures dépasse le taux de la SIA 2024.

Il y a donc une contribution importante de la ventilation naturelle sur le maintien de la qualité d’air dans les locaux, disposant pourtant d’une ventilation mécanique. Un monitoring plus poussé serait nécessaire pour étudier cette contribution, mais ce constat montre qu’une utilisation correcte des ouvrants par les occupants peut être nécessaire pour assurer le maintien d’une bonne qualité d’air d’un bâtiment ventilé mécaniquement.

Conclusion et perspectives

Après une première analyse sur la qualité de l’air intérieur dans une école, ce travail a permis d’étudier la qualité de l’air (du point de vue du taux de CO2) dans nos bureaux installés dans un bâtiment tertiaire moderne, labellisé, et ventilé mécaniquement sans asservissement à l’occupation.

Afin d’évaluer le fonctionnement réel de la ventilation mécanique, les débits d’air pulsé de la ventilation ont été mesurés et semblent conformes aux valeurs de dimensionnement.

Les mesures réalisées dans une partie de l’espace bureaux paysagers montrent que le taux de CO2 est globalement meilleur que les valeurs standards données par la SIA 2024. Les concentrations ne dépassent jamais les seuils de qualité « élevée » et « moyenne » utilisés dans notre précédent article technique.

Notre analyse indique cependant que l’ouverture des fenêtres exerce une influence significative sur la bonne qualité de l’air, et que celle-ci pourrait être largement dégradée sans cette ventilation naturelle (comme cela arrive lors de forte canicule ou de froid intense). Un monitoring approfondi de l’occupation et de l’utilisation des ouvrants, ainsi que des mesures dans d’autres parties de nos locaux, seraient nécessaires pour en savoir plus.

Ce travail montre que la présence de ventilation mécanique n’est pas nécessairement gage d’une bonne qualité d’air, même pour un bâtiment tertiaire moderne et labellisé. Complémenter par une ventilation naturelle adéquate peut être nécessaire. Le risque associé est donc un comportement inadapté des occupants, qui ne permettrait pas d’atteindre une qualité d’air suffisante, ou engendrerait des dérives de consommations énergétiques.

Dans ce contexte, un monitoring de la qualité d’air des bâtiments de bureau par des capteurs commerciaux doublé d’une analyse experte, ainsi que présenté dans cet article, présente plusieurs intérêts majeurs :

- Il permet premièrement d’évaluer la qualité de la ventilation par une méthodologie relativement simple ;

- Il permet aussi d’estimer la contribution de la ventilation naturelle au renouvellement d’air en cas de présence d’ouvrants, afin de sensibiliser les preneurs à ce sujet le cas échéant ;

- Enfin, le monitoring permet d’identifier une mauvaise utilisation des ouvrants, pouvant mener à une qualité d’air dégradé ou à des surconsommations énergétiques.

Références

- Erdmann C.A. Steiner K.C, Apte M.C. Indoor carbon dioxide concentrations and sick building syndrome symptoms in the BASE study. Lawrence Berkeley National Laboratory. 2002.

- M. J. Mendell, A. G. Mirer. Indoor thermal factors and symptoms in office workers: findings from the US EPA BASE study. International Journal of Indoor Environment and Health. 2009.

- W. J. Fisk, A. G. Mirer, M. J. Mendell. Quantitative relationship of sick building syndrome symptoms with ventilation rates. International Journal of Indoor Environment and Health. 2009.

- PAWEL WARGOCKI, DAVID P. WYON, JAN SUNDELL, GEO CLAUSEN, P. OLE FANGER. The Effects of Outdoor Air Supply Rate in an Office on Perceived Air Quality, Sick Building Syndrome (SBS) Symptoms and Productivity. Internation Journal of Indoor Environment and Health. 2001.

- S. N. Rudnick, D. K. Milton. Risk of indoor airborne infection transmission estimated from carbon dioxide concentration. International Journal of Indoor Environment and Health. 2003.

- D.P Wyon, P. Wargocki. Indoor Air Quality Effects on Office Work. Creating the productive Workplace. s.l. : London : Taylor and Francis, 2005.

- Aurousseau, Antoine. Qualité de l’air intérieur et CO2 dans les bâtiments : revue de réglementation et étude de cas en Suisse Romande. https://bureauingenieurs.ch/qualite-air-ecole/. [En ligne] 2025.

- Lidia Morawska, Yuguo Li, Tunga Salthammer. Lessons from the COVID-19 pandemic for ventilation and indoor air quality. SCIENCE. 2024, Vol. 385, 6707.

- D.J. Clements-Croome, H.B. Awbi, Zs. Bakó-Biró, N. Kochhar, M. Williams. Ventilation rates in schools. Building and Environment. 2008, Vol. 43.

- William J. Fisk, Douglas Black, Gregory Brunner. Changing ventilation rates in U.S. offices: Implications for health, work performance, energy, and associated economics. Building and Environment. 2012.

- DONALD K. MILTON, P. MARK GLENCROSS, MICHAEL D. WALTERS. Risk of Sick Leave Associated with Outdoor Air Supply Rate, Humidification, and Occupant Complaints. International Journal of Indoor Environment and Health. 2001.